【福岡のFPさんコラム】|出産後も仕事は続ける?辞める? 出産をきっかけに夫婦で考える、これからのライフプラン

妊娠、出産をきっかけにライフプランを考える方が増えています。女性にとって出産は、仕事を続けるか、辞めるか、人生を左右する大きな分かれ道でもあり、多くの女性がどうしようか迷われているようです。どちらを選ぶかによって、その後のライフプランやマネープランにも大きく影響します。

目次

1.出産後も仕事は続ける?辞める?

文部科学省「はたらく くらす 見つめよう 私のライフプランニング」によると、結婚しても仕事を続ける人が81.4%に対して、出産しても仕事を続ける人は56.8%に減っています。やはり、出産のハードルは結婚より高いようです。辞めてしまえば、今までのキャリアは中断しますし、受け取れないお金もあります。まずは、出産にかかるお金と受け取れるお金、さまざまな制度を確認してみましょう。

出典:文部科学省「はたらく くらす 見つめよう私のライフプランニング」

2.出産にかかるお金

福岡県の出産費用(平均値)は、480,041円(正常分娩)

出典:令和5年度正常分娩の都道府県別の平均出産費用 8ページ

正常分娩では公的医療保険制度が適用されず、出産費用は基本的に全額自己負担ですが、出産すると「出産育児一時金」(後述)が受け取れます。

3.出産で受け取れるお金

妊娠や出産で受け取れるお金には、さまざまな種類があります。

①妊婦検診補助券

妊娠届を出すと妊婦健診のための補助券がもらえます。補助額や利用回数は自治体ごとに異なりますので、住んでいる地域の制度を確認しましょう。

出典:福岡市「お母さんと子どもの健康診査」・久留米市「妊婦健康診査」

②出産育児一時金

出産育児一時金は、妊娠4ヶ月以上で、健康保険や国民健康保険の被保険者等が出産したときに支給されます。また、本人が働いていなくても、夫の扶養に入っていれば支給されます。支給額は、出産児1人につき50万円(産科医療補償制度に加入されていない医療機関等で出産された場合や妊娠週数22週未満で出産された場合は48.8万円)

③出産手当金

出産手当金は、出産のために会社を休んだ際に支給されます。出産前42日~出産翌日から56日を対象に、休業1日につき直近12ヵ月間の標準報酬月額平均額÷30×2/3相当額が支給されます。勤続期間が継続して1年以上あり、かつ勤務先の社会保険に加入している人が対象です。勤務先の社会保険に加入していれば、パートやアルバイトでも受け取ることができます。

④高額療養費

健康保険が適用される治療で、妊娠中から出産時に切迫早産による入院や帝王切開などで1カ月間に一定額を超える医療費がかかった場合、自己負担が軽減されます。

⑤自治体独自の助成金や補助金

自治体ごとに独自の助成金や補助金があります。たとえば、福岡市では「出産・子育て応援給付金」として、妊娠届出時に面談を受けた妊婦、及び出産後に保健師等による乳児家庭全戸訪問を受けた保護者を対象にそれぞれ5万円(双子の場合は10万円)の給付金を支給する制度があります。妊娠したら、お住まいの自治体の情報を確認しておきましょう。

4.育児中に受け取れるお金

①育児休業等給付

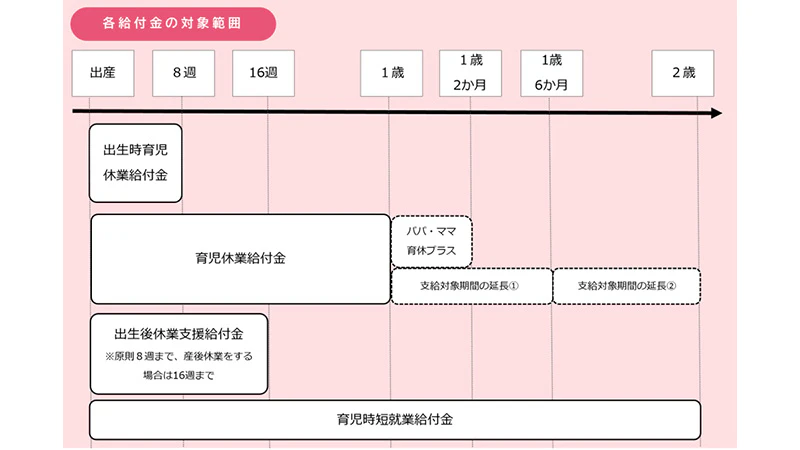

育児休業等給付として、子の年齢や養育の状況に応じて、要件を満たす場合に出生時育児休業給付金、育児休業給付金、出生後休業支援給付金、育児時短就業給付金が支給されます。出生後休業支援給付金、育児時短就業給付金は、令和7年4月1日から創設される給付金です。

「出生時育児休業給付金」

雇用保険の被保険者の方が、子の出生後8週間の期間内に合計4週間分(28日)を限度として、産後パパ育休(出生時育児休業・2回まで分割取得できます)を取得した場合、一定の要件を満たすと「出生時育児休業給付金」の支給を受けることができます。

「育児休業給付金」

原則1歳(注)未満の子を養育するために育児休業(2回まで分割取得できます)を取得した場合、一定の要件を満たすと「育児休業給付金」の支給を受けることができます。

(注)育児休業給付金は、保育所等に入れなかったため育児休業を延長した場合に、1歳6か月に達する日前まで(再延長で2歳に達する日前まで)支給を受けることができます。

「出生後休業支援給付金」

令和7年4月1日から「出生時育児休業給付金」または「育児休業給付金」の支給を受ける方が、両親ともに一定期間内に通算して14日以上の育児休業(産後パパ育休を含む)を取得し一定の要件を満たすと「出生後休業支援給付金」の支給を受けることができます。

出典:育児休業給付の内容と支給申請手続き(令和7年1月1日改訂版)

「育児時短就業給付金」

令和7年4月1日から、2歳未満の子を養育するために所定労働時間を短縮して就業した場合に、賃金が低下するなど一定の要件を満たすと「育児時短就業給付金」の支給を受けることができます。

出典:育児時短就業給付の内容と支給申請手続(令和7年2月1日時点版)

なお、育児休業給付は、課税の対象となりません。また、育児休業期間中は被保険者本人及び事業主負担分の社会保険料(健康保険、厚生年金)が免除されます。

②児童手当

子どもが0歳~18歳(高校3年)まで児童手当が支給されます(所得制限なし)

手当月額 ・3歳未満 第1子、第2子:15,000円 第3子以降:30,000円

・3歳~高校生 第1子、第2子:10,000円 第3子以降:30,000円

5.仕事と育児の両立を助けてくれる制度

(2025年4月施行分を含む)

①育児休業

1歳未満の子を育てる従業員は、男性でも女性でも、育児休業を取得することができます。

また、産後休業を取得していない場合は、育児休業とは別に、子の出生後8週間以内に4週間まで「産後パパ育休(出生時育児休業)」を取得することができます。

②子の看護等休暇

(2025年4月1日より内容変更)

小学校3年生修了までの子を養育する男女労働者は、会社に申し出ることにより、年次有給休暇とは別に1年につき子が1人なら5日まで、子が2人以上なら10日まで、病気・けがをした子の看護、子の予防接種や健康診断、感染症に伴う学級閉鎖、入園(入学)式及び卒園(卒業)式出席のために休暇を取得することができます。1日単位又は時間単位で取得することが可能です。

③育児のための短時間勤務制度

3歳に満たない子を養育する男女労働者について、事業主は短時間勤務制度(1日原則として6時間)を設けなければならないことになっています。

④所定外労働の制限(残業免除)

(2025年4月1日より小学校就学前に延長)

小学校就学前の子を養育する男女労働者が子を養育するために請求した場合には、事業主は所定労働時間を超えて労働させてはならないことになっています。

⑤時間外労働の制限

小学校就学の始期に達するまでの子を養育する男女労働者が子を養育するために請求した場合には、事業主は制限時間(1か月24時間、1年150時間)を超えて時間外労働をさせてはならないことになっています。

⑥深夜業の制限

小学校就学の始期に達するまでの子を養育する男女労働者が子を養育するために請求した場合には、事業主は午後10時~午前5時(「深夜」)において労働させてはならないことになっています。

出典:厚生労働省「働く女性の心とからだの応援サイト・働くママの育児について」

⑦自治体独自の子育て支援

「福岡県産後ケア事業」

出産後1年以内の母子に対して、助産師等の専門職が心身のケアや育児サポート等の支援を行うものです。病院・助産所・診療所等へ数日宿泊する宿泊型、病院・助産所・診療所等へ通う通所型、助産師等が家庭訪問する居宅訪問型があります。

①支援の内容

- お母さん、赤ちゃんに対する保健指導や授乳指導(乳房マッサージを含む)

- お母さんに対する療養上のお世話

- お母さんに対する心理的ケアやカウンセリング

- 育児に関する指導や育児サポートなど

各市町村においてサービスの種類に応じて、利用料が定められていますので、詳しくはお住いの市町村へお問い合わせください。

「福岡市産前・産後ヘルパー派遣事業」

日中、家族などから家事や育児の支援を受けることが難しい家庭に、市が委託した事業者からヘルパーを派遣し、家事や育児のお手伝いをすることで、育児不安や負担の軽減を図る事業です。

1回あたり500円(生活保護世帯・市民税非課税世帯は免除)とヘルパー派遣に必要となる交通費実費相当額(上限500円)で、食事に準備などの家事支援、就学前の兄弟児の遊び相手などの育児支援、多胎児の外出支援などをしてもらえます。

6.出産後のライフプランとマネープランについて考えよう

出産は自分のキャリアについて考える、いい機会でもあります。出産しても今の仕事を続けたいのか、パートに切り替えて働く時間を短くするのか、専業主婦になって育児に専念するのか、さまざまな選択肢があります。それにより、入ってくるお金も変わってきます。

①出産後のキャリアプランを考える

子育て支援のための制度が次々と打ち出され、仕事と育児の両立が以前に比べてしやすくなっています。女性の今までのキャリアや今後入ってくるお金を考えれば、辞めずに共働きをする方が、豊かな老後につながる可能性が高いのは確かです。とはいえ、それぞれの家庭によって事情が違いますので、家事・育児を夫婦二人で分担して子育てするのか、専業主婦になるのか、夫婦でしっかり話し合いましょう。

②働き続けるには周りの協力が必要

働き続ける場合は周りに協力者がいるかどうかが大切です。近くに両親がいて時々家事や育児を手伝ってもらえると助かります。また、掃除や料理、一時的な子供の見守りなどの、家事代行サービスを利用される方も増えています。なかでも一番の協力者はご主人です。

最近は育児休暇を取る男性が少しずつ増えてきました。共働き夫婦から「主人が育休を取ってくれて助かった」という声をよく聞きます。

もし、勤め先の就業規則に育児休業に関する規定がなくても、法律に基づき取得することができ、会社側は休業の申し出を拒むことができません。

令和7年4月1日より従業員数300人超の企業に、育児休業等の取得状況を公表することが義務付けられます。

「育休なんて取ると昇進に影響する」という男性の声もお聞きしますが、 子どもが1歳になるまでの時間は1年しかありません。仕事はそのあと何年もできるので、いくらでもカバーできますが、1歳までの育児はその時でしか味わえません。その貴重な時間を大切にしてほしいと思います。

③出産後のライフプランとマネープランを考える

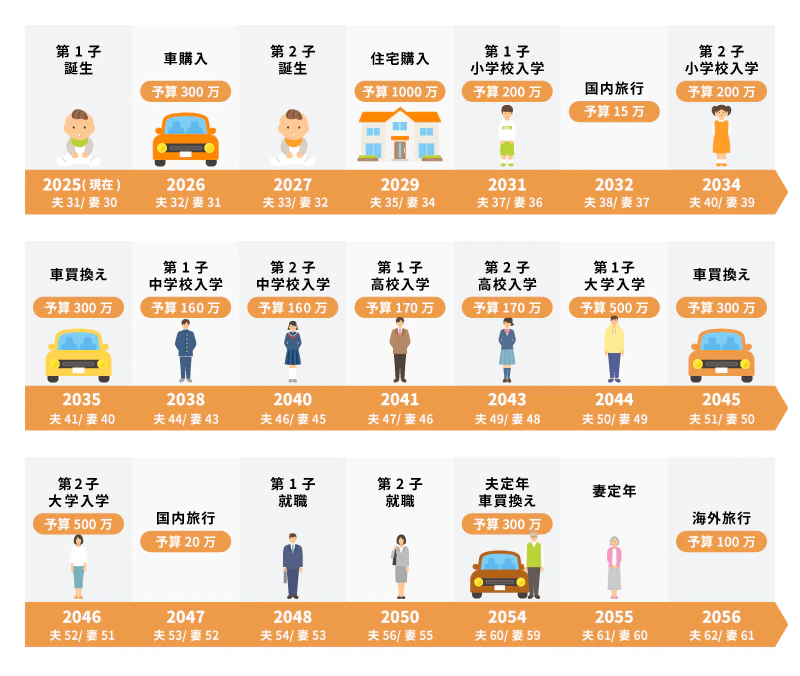

子どもの出産はこれからのライフプランやマネープランを見直すきっかけにもなります。

すぐに考えられるものとして次のようなものがあります。

- 子どもの教育費の準備

- 少し広い住宅への転居や購入

- 死亡保険への加入や見直し

- チャイルドシートを乗せるための大きな車への買い替え

- 将来のための資産形成 など

下記のようなライフイベント表を作成して、具体的なライフプランを立てることで、これから必要なお金や時期が見えてきます。合わせてキャッシュフロー表を作成すればお金の増減がハッキリします。

【ライフイベント表例:2025年時 夫31歳 妻30歳 第1子0歳の場合】

※学校の予算は入学から卒業までの予算 (単価:円)

7.まとめ

出産に伴って女性の人生は大きく左右されます。出産後の働き方より、入ってくるお金も変わってきます。さまざまな制度を利用して、仕事と育児の両立ができれば、将来的にも安定します。また、出産をきっかけに、ライフプランを考える家庭も少なくありません。夫婦で話し合い、具体的なライフプランを立てることで、かかるお金や必要な時期を「見える化」し、早め早めに準備しておきましょう。

■あわせて読みたい記事

・【男女別】30代の平均年収は?業種による違いやボーナス、福岡県の平均もあわせて解説

・何歳くらいでみんな住宅購入するの?

一般社団法人 日本ライフプラン研究所 代表理事 CFP®、1級ファイナンシャル・プランニング技能士、証券外務員一種、宅地建物取引士、終活アドバイザー

銀行勤務を経て、2016年に独立系FP事務所を開業。現在は、(一社)日本ライフプラン研究所「家計と暮らしと住まいの相談室」で代表理事を務め、多くのお客さまのご相談を受けている。また、官公庁・企業・学校でのセミナー講師や雑誌の執筆などでも活躍中。